什么是拥抱冲突原则

所谓冲突,本书的定义是「有交集的不一致」。

例如预测明天的天气,A说要下雨,B说天晴,这就有了不一致,而「明天天气」,就是那个交集。

而拥抱冲突原则,则是:

以建设性的视角看待冲突,重视冲突蕴含的积极价值,关注对冲突的整合,以冲突为契机发展人和关系、解决问题。

冲突是普遍的存在,有各种各样的类型,例如:

- 一个人内心的认知冲突(觉得明天既可能下雨,又可能天晴)

- 一个人内心认知与情绪的冲突(例如需要做某件事情,但有畏惧情绪)

- 人和人之间的观点、行为冲突

在人际沟通的语境中,当人们谈到「冲突」的时候,通常有更为狭义的指向:是指人与人之间的各种冲突,并且这种冲突往往已经影响关系或者事件的走向。

高情商的领导者,与低情商相比,有三个特征:

1)不仅仅是关注已经有一定严重性的冲突,而是关注普遍的、哪怕是看上去细微的冲突。因为「风起于青萍之末,浪成于微澜之间」。冲突也有其自身的演化逻辑,把握了冲突之全局,才能真正有效的理解、处理冲突。

2)低情商领导者只关注人和人的冲突,而高情商的领导者,还会高度关注一个人内心的各种冲突。例如一个人内在的观念矛盾、情绪冲突等。

低情商的人往往把一个人认为是单一思想体,而高情商的人则深知,一个人内心就是各种观念、情绪、立场组成的集体,在发生各种内部的冲突碰撞与协同。理解了一个人内心各种力量的运作、冲突,才能真正有对人的洞察。

3)低情商领导,对冲突整体是负面心态;高情商领导,则是整体正面心态看待冲突

低情商的人,对于冲突,更倾向于关注消极因素,例如认为冲突说明事情没做好,自己能力不行,关系存在问题,更可能导致更大的搞砸事情和破坏关系。

而高情商领导,则对冲突有正面的认知。认为冲突是自然的事情,是提升能力、发展关系、解决问题的机遇。

4种应对冲突的倾向

面对冲突,有4种倾向:

- 回避

- 控制

- 妥协

- 整合

回避,是避免承认冲突的存在,或者绕开冲突。

而当需要正面冲突的时候,心态趋向于负面的人,往往认为冲突意味着零和甚至整体负面效果,本能的更容易选择「控制」(一方高度压制另外一方),或者「妥协」。就像红楼梦说的「不是东风压倒西风,就是西风压倒东风」。

而高情商领导者,秉持正面心态,认识到冲突的积极性,那更可能采取「整合」的策略,实现冲突各要素的协同、和谐。

整合的基础是接纳与理解

为了实现高质量的整合,需要做到接纳和理解。

接纳就是以客观冷静的态度面对冲突,避免快速的应激的判断和响应。

接纳也意味着,在大多数时候,我们能够自然的与冲突共存,理解冲突本身就是日常生活、关系的一个部分。

就像对同样的事情,大家有不同的观点,很大程度是可以共同存在的。

接纳,是实现整合的第一步。

在此基础上,常常还需要对冲突的更深入理解。

例如为什么观点会不一致?大家做出判断的依据、思考过程是怎样的?当你对冲突有了更好的了解,那么其实也就是在进行进一步整合,例如在了解观点冲突的过程中,学习到了他人的经验、思考过程等。而这样一来,一方面自己增长了见识,一方面也加深了对对方的了解因此深化了关系。

10种高冲突行为模式

在日常沟通中,有10种常见的行为模式,本身就体现了沟通中的冲突,又容易引发更进一步的沟通与人际冲突。

而这种沟通冲突,很大程度是对话人自身内心冲突的体现。

识别这10种高冲突行为模式,以及背后的内心冲突根源,对于我们处理棘手的沟通冲突问题,会很有帮助。

1)坦克型

- 目的正当就会采用任何手段

- 激进的清除障碍

2)狙击手型

- 针对某人专挑缺点

- 捣乱、奚落等方式攻击

3)手榴弹型

- 突然大发脾气

- 让他人莫名其妙

4)万事通型

- 几乎什么都懂,滔滔不绝

- 却不肯听听你的观点

5)假万事通型

- 知道的不多

- 自己不这么认为

- 可能会误导你

6)好好先生型

- 表达赞成意见非常快

- 发表自己看法吞吞吐吐

- 有大堆未实现的承诺

7)犹豫不决型

- 不断推迟决定直到错过机会

- 哪怕做出决定也很容易纠结反悔

8)三缄其口型

什么也不说,不管书面或口头

9)否定型

- 总是从消极方面看问题

- 把人引入悲观和失望

10)抱怨型

- 沉迷于烦恼中,不断抱怨

- 觉得一切都是错的

- 把消极态度传染给别人

4种目的:人-事-被动-激进矩阵

前面谈到的10种高冲突行为模式,表现为在沟通层面的人与人冲突。而驱动这种模式的背后,是人的内在心理冲突。

要理解这种内在心理冲突,首先要理解沟通的4种目的。

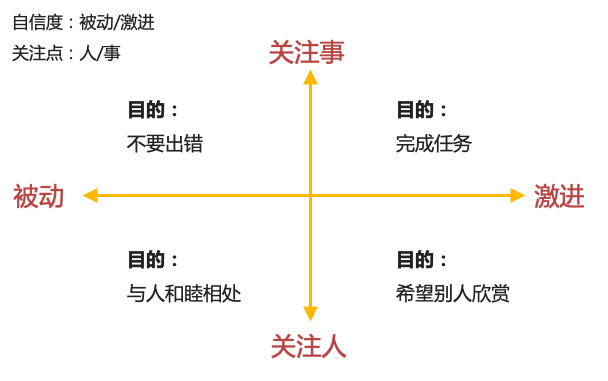

从沟通动机层面,有两个维度:

- 是更关注人还是更关注事情

- 一个人的自信度是低(被动)还是高(激进)

这两个维度组合,形成了沟通目的矩阵,会产生4种目的:

- 关注事、自信度低:避免出错

- 关注事、自信度高:完成任务

- 关注人、自信度低:与人和睦相处

- 关注人、自信度高:希望别人欣赏

如果在沟通中,人的目的得到了比较好的满足,在他的内心舒适区,那么通常人会比较放松。而如果当现状和他的目的,产生了比较强的冲突,在他的认知中已经处于失去掌控的状态。那么他往往无无意识想要去纠偏这种状况,让沟通在自己的目的范围内运作,从而产生高冲突的行为。

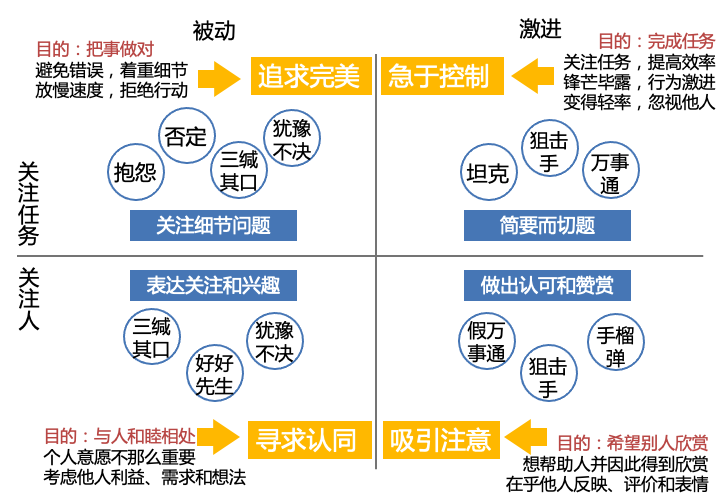

基于4种目的,也就会产生4种行动倾向。

1)关注事、自信度低:避免出错

如果以「避免出错」为目的的人,感觉状况让自己不适。那么他们会进入应急纠偏状态,表现出「追求完美」倾向,具体体现在:

- 避免错误,着重细节

- 放慢速度,拒绝行动

而这样的倾向,会导致如下的高冲突行为模式:

- 抱怨型

- 否定型

- 三缄其口型

- 犹豫不决型

2)关注事、自信度高:完成任务

如果以「完成任务」为目的的人,感觉状况让自己不适。那么他们会进入应急纠偏状态,表现出「急于控制」倾向,具体体现在:

- 关注任务,提高效率

- 锋芒毕露,行为激进

- 变得轻率,忽视他人

而这样的倾向,会导致如下的高冲突行为模式:

- 坦克型

- 狙击手型

- 万事通型

3)关注人、自信度低:与人和睦相处

如果以「和睦相处」为目的的人,感觉状况让自己不适。那么他们会进入应急纠偏状态,表现出「寻求认同」倾向,具体体现在:

- 个人意愿不那么重要

- 考虑他人利益、需求和想法

而这样的倾向,会导致如下的高冲突行为模式:

- 三缄其口型

- 好好先生型

- 犹豫不决型

4)关注人、自信度高:希望别人欣赏

如果以「希望欣赏」为目的的人,感觉状况让自己不适。那么他们会进入应急纠偏状态,表现出「吸引注意」倾向,具体体现在:

- 想展示自己、帮助人并因此得到欣赏

- 在乎他人反映、评价和表情

而这样的倾向,会导致如下的高冲突行为模式:

- 抱怨型

- 假万事通型

- 狙击手型

- 手榴弹型

针对目的进行沟通

当处于高冲突行为模式时,当事人往往自己也是部分失控的,缺乏对自己行为的理解和把握,其目的在于想要纠正对话到期望状态。

识别他们的目的,可以有效的针对目的进行沟通,而非停留于他们的表面行为,从而让他们恢复到理性沟通的轨道上。

这也是前面谈到的「对话意图匹配原则」的应用。

针对4种目的,有4种对应的沟通策略:

- 关注事、自信度低:避免出错 => 沟通整体框架与质量标准,聚焦关键事宜质量

- 关注事、自信度高:完成任务 => 简要切题的进行对话

- 关注人、自信度低:与人和睦相处 => 建立人际安全感

- 关注人、自信度高:希望别人欣赏 => 给予认同与赞赏